おしゃぶりを販売しているブランドの見解は?

今回は、おしゃぶりを販売しているメーカーが、

・おしゃぶりに対してどのような効果が期待できるとしているのか

・監修されている歯科医師(小児歯科医師)の方々の見解

を調べてみました。

NUK

正しい舌の動きをサポートしてくれる

引用:おしゃぶり(消毒ケース付き)/ライオンキング/2個セット(0-6カ月用 ライオンキング): ミルク・お食事[DADWAY ダッドウェイオンラインストア]

正しい舌の動きが、口周りや歯並びの健やかな育成につながるのですね。

歯科医師の見解

引用:おしゃぶり(消毒ケース付き)/ライオンキング/2個セット(0-6カ月用 ライオンキング): ミルク・お食事[DADWAY ダッドウェイオンラインストア]

なぜ「指しゃぶりではなくおしゃぶりなのか」の説明は、稲葉先生のものが分かりやすかったです。

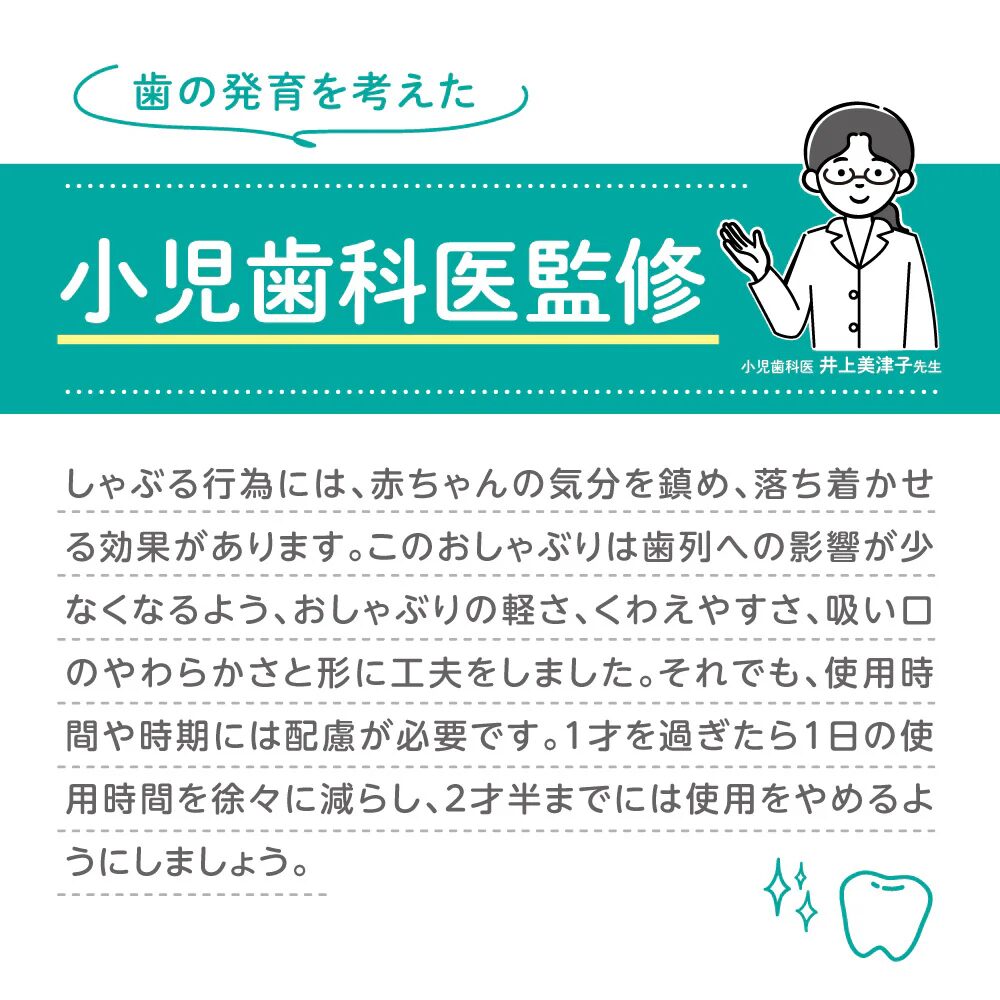

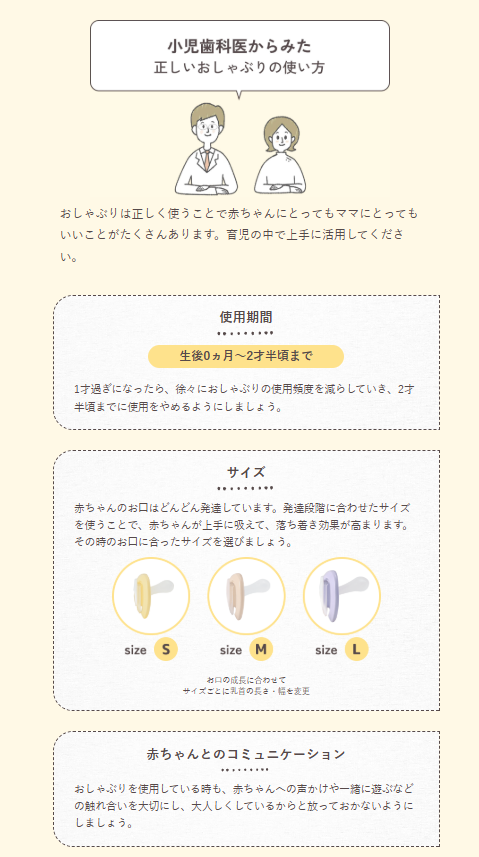

ピジョン

赤ちゃんの気分をなだめて落ち着かせられる

引用:おしゃぶり FunFriends 6-18/Lサイズ│ピジョン公式オンラインショップ

赤ちゃんに負担の少ない形状・質感のおしゃぶりを選ぶことで、安心して与えられそうですね。

\ピジョンのおしゃぶりの形状については、こちらの記事で紹介しています/

小児歯科医師の見解

引用:おしゃぶりの正しい使い方、どんな時に使うの?いつから使うの? | はじめての妊娠・育児情報サイト | ピジョンインフォ

使用期間・適切なサイズ・おしゃぶりへの頼り方のすべてを意識したいですね。

この記事の最後の項で、私自身のおしゃぶりの向き合い方について少し触れました。ピジョンさんのこの表が、本当に「おしゃぶり使用の押さえどころ」です。

リッチェル

よくある質問ページより

引用:吸せつラボ おしゃぶりは何か月まで使えますか | 株式会社リッチェル よくあるご質問

後半の「出っ歯・かみ合わせ」に関する項で、使用時期に関して紹介しています

歯科医師の見解

引用:おっぱいみたいに吸える「吸せつラボ おしゃぶり」 – リッチェルLIFE+【公式】

哺乳瓶の乳首も、おっぱいに近い形状ややわらかさのものが多いですよね。赤ちゃんが安心するのでしょう。

コンビ

寝かしつけの際に役立つ

コンビが先輩ママを対象に行った調査では、日々の赤ちゃんのお世話で最も大変だったこととして「寝かしつけ・泣き止ませ」が1番多く挙げられました(※1)。

対象者のうち81%が、1才までの赤ちゃんの寝かしつけに20分以上の時間を要しています(※2)。

おしゃぶりは歴史の古い育児アイテムで、かつては母助(ぼすけ)とよばれるほど忙しい育児を助けるものとされ、赤ちゃんを落ち着かせる効果が期待できます。実際に購入者の約76%が、おしゃぶりを「寝かしつけ・泣かしやませ」対策として使用しており、育業(育児)に励むパパ・ママにとって、寝かしつけの際のお役立ちアイテムとしておすすめです(※3)。

(※1) 2022年3月・4月 コンビ調べ(WEB調査) n=347(新生児〜12カ月のお子さまがいるママ)

(※2) 2022年3月・4月 コンビ調べ(WEB調査) n=292(1才〜3才のお子さまがいるママ)

(※3) 2020年2月「おしゃぶりを購入した(したいと思った)きっかけについて」 コンビ調べ

引用:みんなでできる!はじめての寝かしつけの強い味方!日本の赤ちゃんの口に適したおしゃぶり「入眠ナビ」がリニューアル 2023年6月中旬 新発売 | コンビ株式会社

おしゃぶりを寝かしつけの際に使用しているママ・パパが多いという統計は、これから使う人への後押しにもなりそうですね。

赤ちゃんは、ギャーと泣いてしまう前にアピールしながら少しずつ泣くこともあります。

そのときに、おしゃぶりを付けてあげると落ち着くことがありますよね。

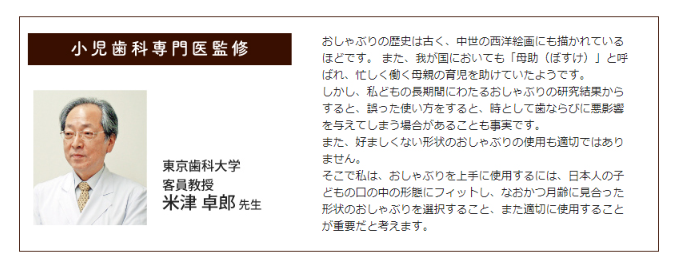

小児歯科医師の見解

引用:テテオおしゃぶり 入眠ナビ サイズS|コンビ公式ブランドストア

「日本人の子どもの口の中の形態に合うこと」は、米津先生の言及でなるほどなと思いました。

(赤ちゃんにかかわらず)西洋人・東洋人では、あごの形が異なるようです。東洋人はあごが小さめで、奥行きも浅いといわれています※。

※出典:東洋人と西洋人では、顎や歯に違いがある? | デンタルフラッグ・ステージ二日町

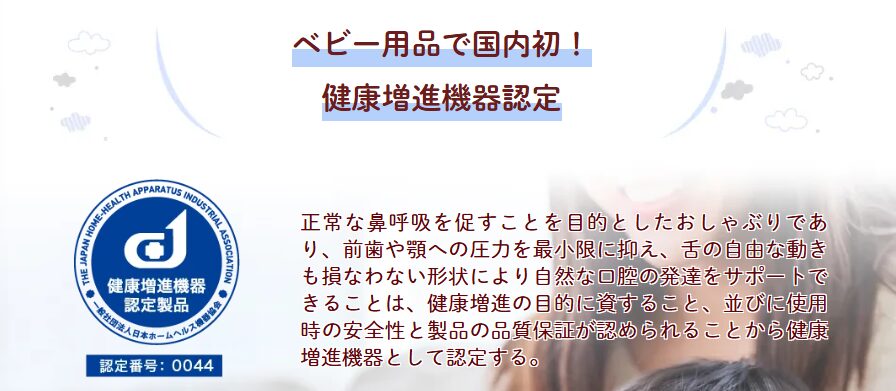

ChuChu(チュチュベビー)

しゃぶる行為は自然なこと

引用:デンティスターシリーズ – ChuChu公式サイト

正常な鼻呼吸を促し、自然な口腔の発達をサポート

引用:デンティスターシリーズ – ChuChu公式サイト

正常な鼻呼吸を促すこと=口呼吸にならないようにすることです。

口呼吸はまずいのか

赤ちゃん期からの口腔トレーニングの必要性として、こんな言及がありました。

以下引用(右のプルダウンで開閉できます)

赤ちゃんの時から始まるお口周りの習慣で『お口ポカン』『口呼吸』はとっても危険です。小さい時から『鼻呼吸』ができるようにお口周りの筋肉をきたえてあげましょう。

『口輪筋』が鍛えられなければ、『お口ポカン』『口呼吸』の傾向が強く現れます。習慣的に口唇を閉じる筋力が低いことで、口唇を閉じることができないので、『お口ポカン』と空いてしまいます。

その結果、継続的に『口呼吸』となると。。。幼児期の頃には、厚みのある唇(お口周りの筋肉の緩み : 口輪筋の緩みによる)となり、『口腔乾燥』の状態になり、乾燥した時期には口唇のひび割れが生じやすくなります。

そして、幼児期〜学童期に『お口ポカン』のままで、口唇の閉鎖ができず過ごしていると、歯肉炎や初期むし歯がみられてくることがあります。特に直接的にさらされている前歯への影響が大きいです。噛み合わせ、歯並びにも影響し、歯列の乱れを生じます。舌の位置にも大きく影響し、舌の機能が悪くなります。引用:赤ちゃんの鼻呼吸を促すには最適!『おしゃぶり(pacifier)』は使用期限を決めて適切に使えば赤ちゃんの最良の筋トレアイテム! – 調布市の歯科・歯医者 あきら歯科|柴崎駅改札正面

2021年に行われた調査では、全国の66カ所の小児歯科を定期的に受診している3~12歳の3399名のうち、約30.7%が「お口ぽかん」という口に締まりのない状態になっていることが分かっています※。

※出典:子どもの“お口ぽかん”の有病率を明らかに -全国疫学調査からみえた現代の新たな疾病- | 研究成果 | ニュース – 新潟大学

おしゃぶりがどのくらい「お口ぽかん」に有効なのかは分かりません。

また、おしゃぶりをすることならではのリスクもあります。

\こちらの記事では、オーブンバイト(開咬)など歯学的な面からデメリットが挙げられており、参考になりました。/

おしゃぶりのQ&A

Q1. ほしがるときはお腹が空いてるの?

- お腹が空いているとき

- 口寂しいとき

- ストレスを感じているとき

- うまく入眠できないとき

など、さまざまな要因があります。お腹が空いているときだけとは限りません。

また、生後4~6カ月ごろまでは、吸てつ反射という赤ちゃんの口に指などを持って行くと自然に吸う動作をします。

赤ちゃんは、吸う行為に本能的な安心感を抱きます

Q2. おしゃぶりしたまま寝かしつけはあり?

おしゃぶりを入眠時に使用することは、よくある使用シーンの一つです。前述したコンビの調査によると、約7割が「寝かしつけ、泣き止ませ」時におしゃぶりを使用しています。

コンビの「入眠ナビ」は、その名の通り寝かしつけ時の使用を想定したおしゃぶりですよね。

Q2+α. 朝までおしゃぶりしたまま寝るのは大丈夫?

赤ちゃんの中には、おしゃぶりをしたまま寝てしまう子もいるでしょう。

我が子も、寝ながらモグモグとおしゃぶりを吸っていることもあります。

しかし、基本的に寝付いたら外すのが良いそうです。

コンビやピジョンは寝かしつけ後に外すように公式サイトで記載しています。

ピジョン

赤ちゃんが寝入ったら、おしゃぶりをはずしてください。

引用:おしゃぶり FunFriends 0-3/Sサイズ│ピジョン公式オンラインショップ

コンビ

お子さまが寝ついたら必ずおしゃぶりをはずしてください。

引用:コンビ テテオおしゃぶり入眠ナビ

両者共に長時間の使用は歯並びやかみ合わせに影響を及ぼす可能性があることに触れていました。

Q2+α2. おしゃぶりを外したら起きてしまいそう…

「寝たら外す」という表現について、「一刻も早く外さなければ…!」とドキドキしてしまう人もいるかもしれません(私もその一人です)。

外す理由としては

・長時間の使用を極力避けるため

・おしゃぶりへの依存を抑えるため

などであり、赤ちゃんが深く寝入っているやタイミングで外しても十分間に合います。

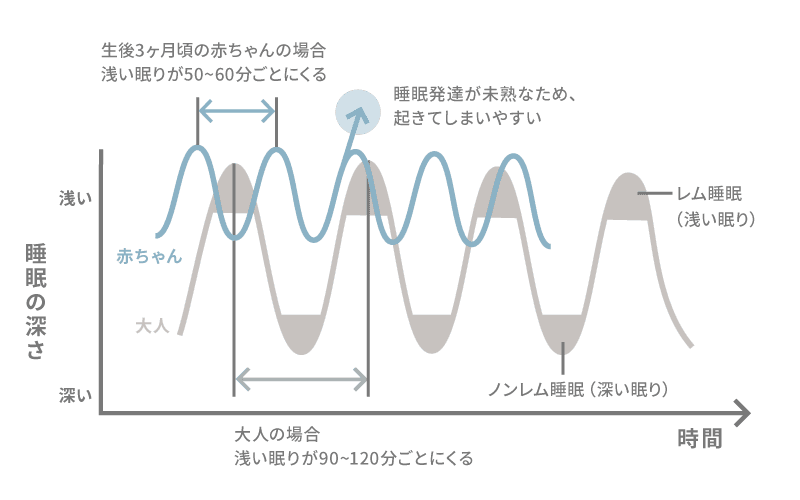

赤ちゃんにも、眠りが浅い時間と深い時間があります

引用:大人と違う赤ちゃんの睡眠|育児不安を解消する、ペアレンティングカリキュラム|コニカミノルタ

この表にある通り、おしゃぶりの有無にかかわらず睡眠発達が未熟なうちは赤ちゃんは覚醒してしまうこともあります。

起きてしまったときに欲しがるようであれば、一時的に再度つけるのでもOKです。

Q3.「新生児用」とはそもそもどんなおしゃぶりなの?

メーカーごとの違いはありますが、新生児用は主にサイズの違いで最小のものを指します。

S・M・Lサイズのある商品なら、Sサイズ、

「○○1」「○○2」のような区分なら、○○1が該当することが多いでしょう。

サイズのほかにも、素材が「オールシリコン」のものも新生児向けとされやすいでしょう。

Q3+α. オールシリコンが「新生児向け」なのはどうして?

月齢の低い赤ちゃんは、免疫機能が未熟です。

衛生的に使えるように※

※検索:おしゃぶり Q&A | お客様サポート | ピジョン株式会社

ちなみに、ニップル(乳首)部分の違いはありません。

「0カ月から」と書かれている商品であれば、オールシリコンでなくても新生児から使用できますよ。

おしゃぶりのこのデメリットが怖くてできません…

心配1. よだれかぶれは大丈夫?

おしゃぶりをしていると、よだれかぶれが起こると心配している人もいるでしょう。よだれかぶれとは、唾液や食べ残しなどで口周りに赤みや湿疹、かさつきが出る症状のことです。

ただ、よだれは口が閉じられていない状態のときに出るものです。「おしゃぶりをしていると、よだれが出てしまう」とは必ずしもなりません。

口が閉じられていないのは、サイズが合ってないからかもしれません。

サイズは月齢の目安であり、個人差があります。また、違うメーカーのものにすると、乳首の形状が異なり上手くフィットするかもしれません。

筆者の場合

我が家は2人とも同じメーカーのおしゃぶりを新生児期からしていますが、第二子の方が若干口周りにかさつきやポツポツ(赤みはない凹凸)を感じます。

ただ、これは、個人の特性の範囲で、おしゃぶりが悪だとは思いません。例えば、以下のような要因が考えられます。

・おしゃぶりをしていないときに出ているよだれ

・ミルクの吐き戻し

・肌が敏感かどうか

・生まれた季節

・汗の量

大切なのは、よだれが出ているのを見たらこまめに拭き取るなど

口周りを清潔にした上で、意識して保湿をすることです。

おしゃぶりの使用中に赤み・腫れなど、肌への異常を感じたら、医療機関を受診してください

心配2. 乳頭混乱が起こるかも…

おしゃぶりのデメリットの一つとして、乳頭混乱(にゅうとうこんらん)の可能性が指摘されることもあります※。

1989年に出された「WHO/UNICEF の母乳育児成功のための10か条」では、ゴム製のおしゃぶりの使用を避けることが9条として挙げられています。

以下引用になります(プルダウンで開閉できます)

*)「母乳育児を成功させるための十か条」

WHO/UNICEFが1989年3月に共同で発表。お母さんが赤ちゃんを母乳で育てられるように、産科施設とその働く職員が実行すべきことを具体的に示した十か条。

1 母乳育児推進の方針を文書にして、すべての関係職員がいつでも確認できるようにしましょう。

2 この方針を実施するうえで必要な知識と技術をすべての関係職員に指導しましょう。

3 すべての妊婦さんに母乳で育てる利点とその方法を教えましょう。

4 お母さんを助けて、分娩後30分以内に赤ちゃんに母乳をあげられるようにしましょう

5 母乳の飲ませ方をお母さんに実施的に指導しましょう。また、もし赤ちゃんをお母さんから離して収容しなければならない場合にも、お母さんの分泌維持の方法を教えましょう。

6 医学的に必要でないかぎり、新生児には母乳以外の栄養や水分を与えないようにしましょう。

7 お母さんと赤ちゃんが一緒にいられるように、終日、母子同室を実施しましょう。

8 赤ちゃんが欲しがるときは、いつまでも(※)お母さんが母乳を飲ませてあげられるようにしましょう。

9 母乳で育てている赤ちゃんにゴムの乳首やおしゃぶりを与えないようにしましょう。

10 母乳で育てるお母さんのための支援グループ作りを助け、お母さんが退院するときにそれらのグループを紹介しましょう。

ただ、これは母乳育児が軌道に乗るまでに意識した方がいいことであり、個人的には「与えない」とゼロにする必要はないのではないかという見解です(次項に続きます)。

筆者の場合

第一子は母乳寄りの混合にしたかったのですが、

哺乳瓶はなるべく使わず「5日に1回使うか否か」ほどにしていたら

乳頭混乱(おっぱいNG)とは反対に哺乳瓶拒否(人口乳首NG)になりました。

そして、このとき、新生児期からおしゃぶりは寝かしつけも含めて使用していましたが哺乳瓶拒否になりました。

そして、哺乳瓶拒否ではあったものの、おしゃぶりは普通に使っていましたよ。

(※個人の見解です。我が家はNUKで、2人とも乳頭混乱は起こりませんでした。)

心配3. 出っ歯&かみ合わせが不安…

2005年に「小児科と小児歯科の保健検討委員会」が1歳半・2歳・3歳・5歳、1120名に調査した結果※、おしゃぶりや指しゃぶり※2は年齢が高くなるまで長期にすると乳歯前部が開咬(奥歯はかみ合っていても前歯にすき間ができる状態)になりやすいことが分かり、長期の使用はかみ合わせに悪い影響を与えるとしています。

同資料では、「乳臼歯が生えそろう2歳半以降までの使用は、かみ合わせの異常が残ってしまう※3」とされていました。

また、前項で紹介した、おしゃぶりを出しているメーカーの中にも、使用期間に関して言及しているところもあります。

・ピジョン:「1歳から徐々に減らし、2歳半までにはやめるように」

・リッチェル:「1歳半ごろを目安に使用を中止することをおすすめ」

・ChuChu:「1歳半ごろでの卒業を推奨」

※出典:小児の保健に関する小児科と小児歯科の検討委員会の設立について

※2 調査結果では、指しゃぶりよりはおしゃぶりの方が開咬軽度が軽度だった

※3 P8「3. おしゃぶりの使用年齢と嚙み合わせ」より

ちなみに、Chu Chuはニップル(乳首)部分を薄くすることで「出っ歯になりにくい」おしゃぶりを販売しています。

心配4. おしゃぶり依存になると聞きます…

前項で使用期間に関して触れましたが、実際に1歳半~2歳ごろになったときに、おしゃぶりをやめられるのでしょうか?

おしゃぶりの後には、カミカミ期(柔硬それぞれのものや凹凸のあるものを口に含んで試してみる時期)や、離乳食もあります。

「お気に入りのおしゃぶり」はできてくると思いますが、それだけしかダメという状況を作らないように色々な食感に関するおもちゃを用意するのがおすすめです。

例えば以下のようなものはいかがでしょうか?

発語と共に自然に取れることも多い

おしゃぶりの是非について、以下の記事では「胎内でも指しゃぶりをしているので自然な行為であること」「言葉を話すようになると自然に取れることも多いこと」が書かれています。

ちなみに、「出っ歯&かみ合わせが不安…」の項で触れた調査結果の中では、おしゃぶりは3歳になると急に減少する(指しゃぶりは4歳ごろまで)と言及されています※。

おしゃぶりをしている間は会話や声出しはできません。発語の時期に積極的にコミュニケーションを取るようになると、おしゃぶりをしていない時間ができます。

発語のタイミングは一つ、おしゃぶりを卒業する好機と心に留めておきましょう。

※同資料P8「2.おしゃぶりや指しゃぶりは何歳ころまで行われているか。」

やめる時期に親ができること

おしゃぶりを恋しがるのは断乳の時期と似ています。赤ちゃんにとって拠り所となるものをやめさせようとするときは、激しくグズるかも知れません。

しかし、断乳の際は、ひと晩中子どもが泣いても心を鬼にしてあげずに過ごします。子どもによっては、何日も数週間も諦めずに泣き続ける子もいます。

それでも、ほとんどの子どもは、食事を摂るようになるとミルクはおしまいになります。同じように、おしゃぶりは1歳半から2歳ごろが卒業の時期です。

親としてできるのは、おしゃぶりの代わりとなるような心の安定をもたらすものや情緒面でのサポートをすることです。

幼児心理アドバイザーが思う、おしゃぶりの使い方

「赤ちゃんが安心するため」に使う

おしゃぶりを使う目的は、赤ちゃんが安心するためであることが第一の目的です。枕詞になりますが、大人の都合で使わないことは意識しましょう。

私自身、第二子を育児中です。

ワンオペの際や外出時など、おしゃぶりをしているときに子どもが落ち着いてくれているのでとても助かっています。

ただ、この「助かる」というのは、赤ちゃんが自分を落ち着ける拠り所を一つ持っていることへの安心感です。

「バーストラウマ」というストレス

赤ちゃんはバーストラウマといって、生まれる前・出産時・産まれた後のそれぞれで

未知への世界への大きなストレスを感じています。

なかでも、産まれた後の赤ちゃんは日々、音・光・肌への刺激など見知らぬ体験のオンパレードです。

「ただ泣くことしかできない」状態の子に対して、おしゃぶりは一つ安心感をもたせることができるアイテムであり、赤ちゃんを助ける目的で使いたいものです。

大人の都合で使わないために、ピジョンさんはコミュニケーションも取ることを提案しており、私も全面的に賛成です。

安全のためにサイズや使用時間には敏感になる

自戒も込めて言いたいのは、「生後1年までの赤ちゃんは特に安全に関して気をつけすぎることはない」ということです。

おしゃぶりに関しては、正しい使用方法・使用時間をした上で、さらにやめる時期も各メーカーや医療関係者が喚起されています。

懸念される出っ歯・開咬・依存などは、生死に直結するものではありません。しかし、1人の人が長い人生を生活していく上で不便を感じる可能性のある症状です。

今回、「おしゃぶりは本当に必要か→必要ありません!」と一刀両断している記事もありました。しかし、おしゃぶりを使っている親としては、メリットを感じるシーンが多くあります。

6歳まで義務となっているチャイルドシートと同じように、

「正しく使うのが当たり前、使い方がルーズになるのは危険」という認識でいたいですね。

まとめ

(今回のまとめは、個人的な話になります。ご了承ください。)

第二子はおしゃぶりが大好きです。

不安で泣きそうになったときや上手く入眠できないとき、おしゃぶりを探して首を左右に動かして口に入れると「うーうー」と言いながら自身を落ち着けようとしています。

私は第二子出産前、記事内で触れたバーストラウマという考え方を育児系の資格のテキストの中で知り、とても衝撃を受けました。

赤ちゃんを取り巻くもののすべてがストレスになっているとして、自分は泣くことしかできずに動くこともできないとしたら…。狂ったようにギャーと泣くのも、怖くてたまらないからなんだと、腑に落ちました。

そして、おしゃぶりをあげることで安心感を与えられるなら、デメリットがあったとしても使わせてあげたいと思いました。

ただし、どんなリスクがあってそれは回避できるものなのかも知らなければならないと思いました。

この記事では、デメリットもオープンにお伝えしました。その上で使うかどうかの判断は読んでくださった方それぞれにお願いできれば幸いです。

私も、せっかくなので、今後第二子がどのようにおしゃぶりを使っていくのかを定期的にお伝えしたいなと思っています。